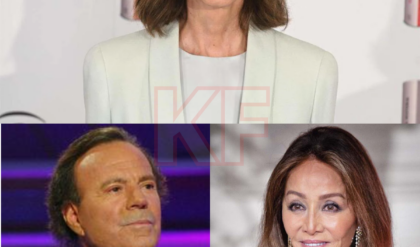

La abogada de las denunciantes de Julio Iglesias: “España tiene leyes que pueden darles justicia”.

Durante décadas, España se ha enfrentado a una pregunta incómoda que muchas veces prefirió esquivar: ¿qué ocurre cuando los presuntos delitos más graves no se cometen en su territorio, pero el poder, la nacionalidad y la influencia del denunciado sí están profundamente vinculados al país? Hoy, esa pregunta vuelve a ocupar el centro del debate público tras la apertura de diligencias preprocesales por parte de la Fiscalía española a raíz de los testimonios de dos mujeres que denuncian haber sufrido graves vulneraciones de derechos en el extranjero, en un contexto marcado por el abuso de poder, la explotación laboral y la violencia sexual.

No se trata de un caso aislado ni de una denuncia improvisada. Es el resultado de una investigación periodística de largo recorrido, de testimonios coherentes y de una estrategia legal cuidadosamente diseñada para abrir una vía de acceso a la justicia allí donde parecía imposible.

España, por primera vez para muchas personas, aparece no solo como un país de origen del denunciado, sino como un posible escenario judicial para hechos cometidos fuera de sus fronteras.

La clave está en la jurisdicción. Aunque los hechos denunciados ocurrieron en otros países, el Derecho español permite, de manera excepcional, investigar y juzgar delitos cometidos en el extranjero cuando concurren determinadas circunstancias.

Una de ellas es la nacionalidad del presunto autor. Otra, que esos delitos no hayan sido perseguidos eficazmente en los países donde ocurrieron.

Y una tercera, fundamental, que los hechos sean también punibles en esos territorios. Según las representantes legales de las denunciantes, todas esas condiciones se cumplen en este caso.

Pero hay algo más. España es parte de dos convenios internacionales fundamentales del Consejo de Europa: el Convenio de Varsovia, contra la trata de seres humanos, y el Convenio de Estambul, contra la violencia sexual y de género.

Ambos tratados obligan a los Estados firmantes a adaptar su legislación interna para garantizar que los crímenes que protegen no queden impunes, incluso cuando se cometen fuera del territorio nacional. No es una opción política. Es un compromiso jurídico internacional.

Por eso, cuando los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, no se trataba de una simple denuncia simbólica.

Se estaba activando un mecanismo legal real. Ahora es la Fiscalía la que debe analizar si esos hechos encajan en tipos penales concretos y si existen elementos suficientes para iniciar una acusación formal.

Los delitos que se identifican no son menores. Las abogadas hablan de posibles delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado o servidumbre, delitos contra la libertad sexual —incluyendo acoso y agresiones sexuales—, lesiones derivadas de esas agresiones y delitos contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones laborales forzadas y el incumplimiento de obligaciones básicas de seguridad social.

La palabra “trata” suele asociarse automáticamente a la explotación sexual en su forma más conocida, pero el Derecho internacional es claro: la trata adopta múltiples formas.

Incluye la captación, el traslado y la recepción de personas mediante engaño, abuso de poder o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, con una finalidad de explotación.

Esa explotación puede ser sexual, pero también laboral, doméstica, de servidumbre o incluso criminal.

En este caso, las denunciantes relatan una captación que comenzó a través de redes sociales, en espacios donde se sabía que podían encontrarse mujeres jóvenes que respondían a un perfil concreto: edad, origen social, color de piel.

Nunca hubo una conversación clara sobre las condiciones reales del trabajo. Nunca se explicó con precisión en qué consistiría la labor ni el entorno al que serían trasladadas.

El traslado no fue solo físico. Fue también emocional y social. Las mujeres fueron alejadas de su entorno, llevadas a vivir en casas donde residían y trabajaban al mismo tiempo, bajo un control constante.

Es en ese espacio cerrado donde, según sus testimonios, se produjo la explotación: jornadas sin límites, disponibilidad permanente, miedo, gritos, insultos, jerarquías marcadas y una sensación constante de no poder decir “no”.

Aquí entra un concepto clave en el análisis jurídico: la intimidación ambiental.

No es necesario que exista violencia explícita en cada acto para que una agresión sexual sea considerada como tal.

El Código Penal vigente en 2021 —año en que ocurrieron los hechos denunciados— distinguía entre abuso y agresión sexual en función de la violencia o intimidación.

Aunque entonces no existía un modelo basado exclusivamente en el consentimiento, las representantes legales sostienen que el clima descrito encaja claramente en el concepto de agresión.

La intimidación ambiental se construye con el control, el miedo, la jerarquía, la dependencia económica y la presencia de figuras de autoridad.

Las denunciantes describen un entorno en el que sentían que no había escapatoria, que decir “no” no era una opción real, que cualquier resistencia podía tener consecuencias.

Ese contexto es esencial para entender por qué las agresiones no pueden analizarse como hechos aislados, sino como parte de un sistema de dominación continuado.

Desde el punto de vista procesal, es importante subrayar que todavía no existe un proceso judicial formal abierto.

Lo que está en marcha son diligencias preprocesales. Es una fase previa en la que la Fiscalía investiga los hechos, recaba información y decide si existen elementos suficientes para presentar una acusación.

La ley establece un plazo máximo de seis meses para estas diligencias, prorrogable otros seis si el caso es especialmente complejo. En un máximo de un año, la Fiscalía deberá tomar una decisión.

Puede optar por judicializar el caso, presentar una querella y señalar los delitos concretos, o cerrar las diligencias si considera que no hay base suficiente.

En este último escenario, las denunciantes aún conservarían el derecho a presentar una querella penal por su cuenta ante el órgano judicial competente. Una vía no excluye a la otra.

Las pruebas existen, pero en esta fase se manejan con extrema cautela.

Hay documentación médica de los centros donde las mujeres acudían a realizarse exámenes ginecológicos.

Hay mensajes, comunicaciones y registros en sus teléfonos. Hay testimonios cruzados de otras personas que trabajaban en los mismos lugares durante el mismo periodo.

Sin embargo, las abogadas han sido claras: revelar detalles ahora podría poner en riesgo la investigación y, sobre todo, la seguridad de las denunciantes.

Ese es otro punto central del caso. La protección de las mujeres. La diferencia de poder entre ellas y el denunciado es enorme.

No solo económica o social, sino también simbólica. Se trata de una persona con una capacidad de influencia extraordinaria.

El miedo a represalias, presiones o intentos de intimidación no es infundado.

Por eso, las denunciantes han decidido permanecer en el anonimato y se ha solicitado a la Fiscalía la máxima protección de sus datos personales.

Las declaraciones podrán realizarse de forma telemática, sin necesidad de viajar, y se han pedido medidas específicas para garantizar que no se filtre información que permita localizarlas.

La seguridad no es un detalle técnico: es una condición indispensable para que las mujeres puedan sostener su testimonio sin poner en riesgo su integridad ni la de su entorno.

Detrás de este acompañamiento legal está Women’s Link Worldwide, una organización feminista de derechos humanos que trabaja a través del litigio estratégico para combatir la violencia estructural contra mujeres, niñas y personas de género diverso.

Su labor no se limita a un caso concreto. Busca transformar narrativas, visibilizar patrones de abuso y romper el silencio que históricamente ha protegido a los poderosos.

Cuando conocieron la situación de Rebeca y Laura, las escucharon primero. Entendieron sus deseos, sus miedos y sus objetivos.

Las mujeres no buscaban únicamente una reparación personal. Querían que su testimonio sirviera para denunciar una realidad más amplia: la de mujeres jóvenes, racializadas, provenientes del sur global, que se enfrentan a hombres ricos, blancos y con enorme capital simbólico en contextos donde la desigualdad es absoluta.

Este caso no es solo jurídico. Es profundamente cultural. Afecta a una figura que durante años ha sido presentada como un pilar de la identidad cultural, un símbolo de éxito, prestigio y admiración.

Precisamente por eso genera tanta resistencia. Porque cuestiona no solo a una persona, sino a una imagen construida colectivamente.

Pero algo está cambiando. Cada vez hay más reproche social hacia comportamientos que antes se normalizaban.

Cada vez cuesta más justificar el abuso bajo la excusa del carisma, la fama o la genialidad artística. Cada testimonio contribuye a desmontar mitos que durante décadas parecieron intocables.

Este caso se suma a muchos otros que están redefiniendo la percepción de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, entre norte y sur, entre riqueza y vulnerabilidad.

No es un ajuste de cuentas. Es una exigencia de responsabilidad. Y, sobre todo, una llamada a no mirar hacia otro lado.

Porque cuando el silencio se rompe, ya no basta con escuchar. Hay que actuar.