Related Posts

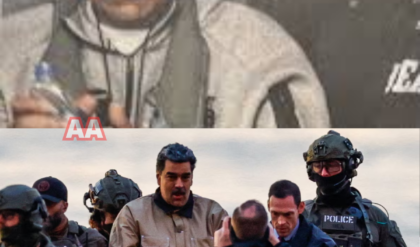

El futuro de Nicolás Maduro podría decidirse muy lejos de Caracas. Si finalmente es condenado en Estados Unidos, las penas a las que se enfrenta no serían simbólicas ni políticas, sino durísimas y con consecuencias irreversibles. Los cargos que se barajan abren la puerta a décadas de prisión y a un escenario inédito para un líder latinoamericano en activo. ¿De cuántos años hablamos y por qué el caso preocupa tanto al entorno del régimen? 👉 Entra y descubre las penas que podrían marcar su destino.

La caída de Maduro abre una nueva grieta política en España. Ayuso sube el tono y apunta directamente a Zapatero con una pregunta que incomoda: “¿Qué negocios ha tenido en nombre de España?”. No es solo retórica. El foco se desplaza ahora a viejas relaciones, gestiones opacas y silencios prolongados que vuelven a cobrar sentido tras los últimos acontecimientos en Venezuela. ¿Qué sabía y qué hizo realmente? 👉 Entra y descubre por qué la presión sobre Zapatero no deja de crecer.

Una muerte inesperada reabre un debate incómodo. Un preso de ETA ha fallecido durante una ruta de senderismo mientras cumplía condena en tercer grado, una circunstancia que ha sorprendido incluso a Instituciones Penitenciarias. ¿Qué hacía fuera? ¿Qué controles tenía? El contexto de la salida y las condiciones en las que se produjo el fallecimiento ya generan preguntas y reacciones encontradas. 👉 Entra y descubre qué se sabe realmente de las últimas horas y por qué el caso vuelve a agitar la polémica.

Un mensaje que cambia el tablero venezolano. Trump deja caer que no cuenta con Machado para liderar el futuro del país y lanza una frase que ha encendido todas las alarmas: el petróleo vuelve al centro de su estrategia. No hay detalles oficiales, pero el tono y el momento no son casuales. ¿Por qué apartarla ahora? ¿Qué implica realmente hablar de “explotar” el crudo venezolano? 👉 Entra y descubre qué hay detrás de estas palabras y a quién benefician.

Una acusación inesperada sacude la precampaña. Podemos apunta directamente a Trump y vincula el clima geopolítico internacional con posibles amenazas a las elecciones de Castilla y León. No hablan de certezas, pero sí de señales que —según sostienen— merecen vigilancia. ¿Qué relación ven entre la tensión global y el proceso electoral autonómico? ¿Qué riesgos dicen detectar? 👉 Entra y descubre los argumentos que han encendido la polémica.